Cos’è l’ADHD e perché spesso viene confuso

L’ADHD — acronimo di Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder — è descritto dall’Istituto superiore di sanità (Iss) come “un disordine dello sviluppo neuro-psichico del bambino e dell’adolescente”. Si tratta di un disturbo neuroevolutivo, dunque non una “fase”, non un capriccio prolungato, ma una condizione presente fin dalla nascita o nei primissimi anni di vita.

Secondo il Manuale MSD, può manifestarsi nei primi quattro anni di vita o comunque entro i 12 anni, anche se il riconoscimento può avvenire molto più avanti. E qui sta l’equivoco più comune: non basta essere sbadati o irrequieti per rientrare nel quadro clinico. Come ha chiarito con precisione lo psicologo dello sviluppo Gian Marco Marzocchi dell’Università di Milano Bicocca: “non basta un carattere un po’ sbadato o distratto per poter parlare di ADHD”. I sintomi, in questo caso, sono pervasivi, durano almeno sei mesi, e devono essere comparsi prima dei sei anni, specifica l’Iss. In sostanza, non la sceneggiatura di una bravata adolescenziale, ma un copione che si ripete in ogni contesto della vita del ragazzo.

Sintomi ADHD in età adulta: segnali, comportamenti, impatti

Le precedenti nozioni hanno già disegnato il contesto, ma è qui che la storia si fa analisi e servizio. Perché l’ADHD non si spegne con le candeline dei 18 anni: può cambiare forma, mimetizzarsi, trasformarsi in abitudini o difficoltà che un adulto impara a compensare — a volte benissimo, a volte pagando un prezzo psicologico alto.

Il DSM, riferimento per la classificazione dei disturbi psichiatrici, elenca 9 sintomi di disattenzione e 9 di iperattività/impulsività. Per arrivare a una diagnosi clinica sono necessari almeno 6 sintomi di una delle due categorie. Nei bambini può assumere toni visibili: difficoltà “in qualsiasi attività in cui è necessario concentrarsi”, incapacità di “aspettare il proprio turno se sono in coda”, una vivacità “costante”, distrazioni facili, ascolto intermittente. Alcuni ragazzi “rispondono prima ancora che l’altra persona abbia concluso la domanda”. Un arsenale di comportamenti che per i genitori può somigliare, superficialmente, a maleducazione o pura trasgressione.

L’evoluzione dei sintomi in età adulta

Con l’ingresso nella vita adulta, i sintomi diventano altra cosa: impazienza, agitazione interna, difficoltà di concentrazione in attività che richiedono pianificazione e disciplina cognitiva, sbalzi d’umore, fatica a concludere ciò che si inizia, una certa inquietudine esecutiva. Si aggiunge un elemento delicato: la confusione diagnostica. Il Manuale MSD avverte che in età adulta la diagnosi può risultare più complessa perché i sintomi possono sovrapporsi o essere confusi con quelli di disturbi d’ansia o dell’umore. Una sorta di cortocircuito clinico in cui l’ADHD viene scambiato per qualcos’altro, ritardando l’intervento più adatto.

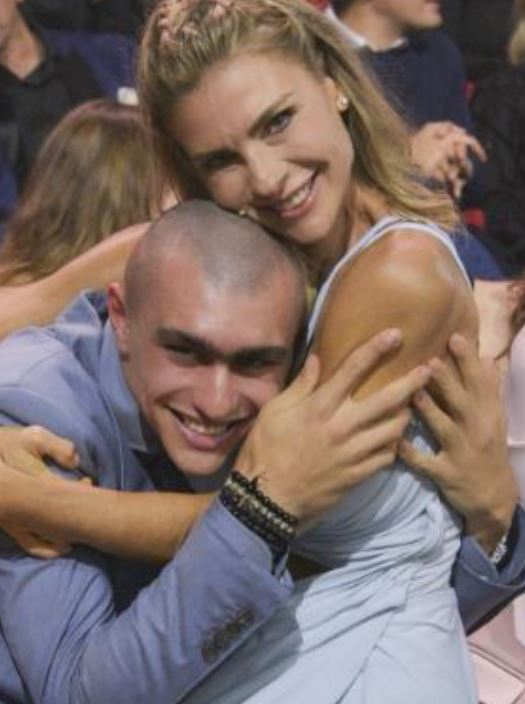

I primi segnali colti da Martina Colombari: “Era diverso”

Per Martina Colombari, i primi segnali c’erano già da tempo, ma mancava la chiave di lettura. “Dai primi anni di Achille capii che qualcosa non andava, non stava alle regole. Il suo essere ‘diverso’ l’ho capito. Non poteva solo essere il ragazzino biricchino”, ha raccontato a Francesca Fagnani. Parole che contengono una riflessione potente: spesso la sofferenza invisibile assume l’aspetto della sfida permanente, della frizione con la norma, del conflitto continuo con qualsiasi cornice di regole.

I sintomi dell’ADHD per fascia d’età

Per chi convive con l’ADHD da adulto, gli impatti quotidiani possono essere significativi: difficoltà nel gestire i tempi, nel lavoro, nell’organizzazione personale, nel prendere decisioni non impulsive, nel regolare gli stati emotivi, nel mantenere l’attenzione durante conversazioni lunghe o mansioni ripetitive. Non è raro sviluppare meccanismi compensativi: alcune persone diventano campioni di multi-tasking, altre scelgono ambienti professionali dinamici che non richiedono attenzione prolungata su una singola attività; altri ancora finiscono per scontrarsi con frustrazione, procrastinazione, senso di inadeguatezza, percepiti però come tratti caratteriali, non come spie di un disturbo.

- Prima dei 6–7 anni: comparsa iniziale dei segnali comportamentali (secondo definizione Iss e Manuale MSD).

- Età scolare e adolescenza: difficoltà a concentrarsi, attesa del turno, ascolto, vivacità costante, distrazioni facili, risposte impulsive.

- Età adulta: impazienza, agitazione, difficoltà di concentrazione, sbalzi d’umore, fatica a completare i compiti, possibile confusione con disturbi d’ansia o dell’umore.

Come sicura l’ADHD

Le cause non sono completamente note; esiste però una componente genetica confermata da diversi studi. I trattamenti possono produrre miglioramenti significativi: secondo i National Institutes of Health (NIH), “tra il 70% e l’80% dei bambini rispondono in modo positivo ai trattamenti”.

L’approccio terapeutico può includere terapia comportamentale e trattamento farmacologico, quest’ultimo da valutare con molta attenzione clinica, previa testistica adeguata, per “ridurre al minimo il rischio del trattamento stesso e di stabilire l’appropriatezza terapeutica del farmaco” (Iss).